石見銀山のふもと、島根県大田市大森町に拠点をおき、アパレルブランドを中心に衣食住美を通じて「根のある暮らし」を提案する株式会社石見銀山群言堂グループ。

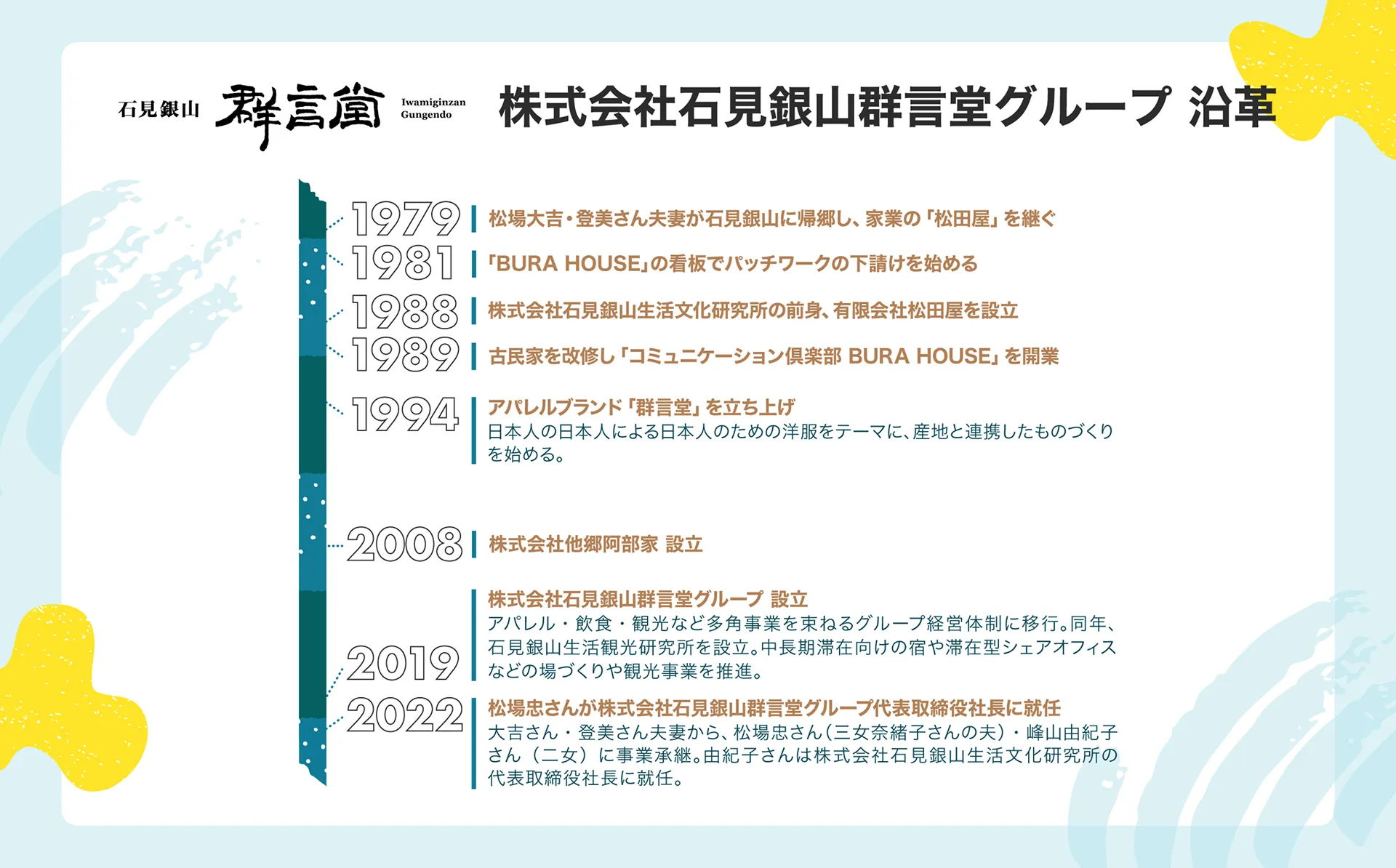

その原点は1979年。松場大吉さん・登美さん夫妻が石見銀山に帰郷してものづくりをはじめたことに遡ります。以来、ブランドの成長はさることながら、日本の繊維産業が抱える課題や地元大森町の地域課題と向き合い、自らの社会的役割を模索してきました。

そして現在、象徴的な創業者から経営を託されたのは、娘婿である松場忠さん。夫婦が紡いできた物語をどう次の時代へとつなぐのか。群言堂が根を張る大森町を訪れ、話を聞きました。

1984年北海道札幌市生まれ。2007年に株式会社オプトへ入社し、ソウルドアウト創業に参画。営業領域の責任者として全国の中小・ベンチャー企業支援を拡大し、ソウルドアウトの東証マザーズおよび東証一部上場に貢献。その後、CROやマーケティングカンパニープレジデントを歴任し、2024年より専務取締役COOに就任。

現在は「ローカル×AIファースト」戦略のもと、全国拠点展開とデジタル活用を通じて地域企業の成長を後押しし、日本経済の持続的な活性化に取り組む。

目次

残したい文化や技術を次世代に紡ぐために

まず、群言堂のものづくりの根底にある想いを聞かせてください。

過去の文化や技術の本質を見直し、そこから新しい価値を創りだす「復古創新」です。古き良き日本の良さを活かしながら、未来に目を向けて革新を重ねていく。そういった意思を込めています。

たとえば和服の素材や技法。洋服が主流の今、そのままの状態では日常使いには向きません。そこで群言堂が再解釈し、今の暮らしに合うかたちへ仕立て直す。

残したい文化や技術を次世代につなげていくには、時代に合わせたアップデートが欠かせません。

ものづくりで「復古創新」を体現するうえで、何を大切にされていますか?

「見える人」たちとものづくりをすることです。生地づくりから縫製、仕上げまで、現地の工場に足を運び、現場と一体となって進めています。

いいものをつくるには、関係性が大切です。なかには20年以上お付き合いのあるパートナーもいます。信頼関係が土台にあるからこそ、新しいチャレンジができるのです。

この信頼の積み重ねこそが、群言堂の商品の心地よさを生む源泉になっているのかもしれません。

商いは「文化51%経済49%」のバランス感覚をもつ

日本のものづくりを次世代へ残していきたいという熱い想いが伝わってきました。経営の意思決定において意識していることを教えてください。

私たちはよく「文化51%経済49%」という言葉を使います。

文化ばかりを追い求めても、商売として成り立たなければ意味がありません。お金があるからこそ、町の暮らしが続き、文化は守られていくからです。ですが、お金を稼ぐことだけに目が向いて、すぐに消えてなくなってしまうものをつくっても、文化は育ちません。

群言堂の仕事は社会貢献事業ではなく、あくまで「商い」です。商いを通して循環が生まれ、結果として地域の力になり、社会貢献につながっていく。活動が周囲にも波及し、社会的インパクトを生む。「静かなイノベーション」が生まれる状態が好ましいと考えています。

この1%の差のバランス感覚は、どのように培われたのでしょうか?

一人の生活者として、この町で暮らしているからだと思います。

トレンドの移り変わりが激しいファッション業界であっても、自身の暮らしを軸に考えれば、自然と答えは見えてきます。

人間は環境に左右されるもの。だからこそ、都会のトレンドから少し距離をおいたこの町にいることで、守るべき価値を見失わずにいられるのです。

日本のものづくりを守るための事業拡大と海外展開

現在、国内に34店舗を展開されています。事業拡大についての考えを教えてください。

否定でも肯定でもありません。ただ、私たちの目的に近づくためには、適正な規模への拡大が必要だと考えています。

実態として、日本の衣料品は国内生産がわずか1.4%にまで落ち込み、サプライチェーンも分断が進んでいる現状があります。こだわりの素材や優れた技術を残すには、つくり手に継続的な仕事があり続けるという状態をつくることが欠かせません。

日本のものづくりを守るためにも、私たちはもっと力をつけていかなければならないのです。

日本のものづくりを海外へ輸出していくことについては、どのように考えていますか?

もちろん、これから向き合っていかなければならないと感じています。

実際に、大森町にも海外のお客様がたびたび訪れ、中長期の滞在や「保育園留学」を利用して暮らしに触れてくださいます。海外の方の目線は、新たな発見につながることも多いんですよね。日々の暮らしでは当たり前だと思っていたものが、実は大きな価値があると気づかされます。

海外へ日本らしさを伝えるには、現地のライフスタイルに寄り添う視点が欠かせません。たとえば、日本では畳の部屋に座布団を置きますが、海外ではクッションのほうが喜ばれる。

現地の暮らしに合わせて、日本の素材や技術を提案していくことが大切だと考えています。

仕事の定義を見直し、人にしかできないことを

約240名の社員のうち、約60名が大森町に勤務していると伺っています。社員の採用において何を大切にされていますか?

人材採用は「縁」だと考えています。これまでの経歴よりも、人間性や今働いているメンバーと価値観や温度感が合うかどうかを重視していますね。

そうは言いつつ、私自身は直接面接を行わないようにしています。現場のマネージャーや役員に任せることで、採用への責任や当事者意識が生まれるからです。採用活動そのものをマネージャー育成の機会と位置づけています。

社員には、日々の地道な業務に納得感をもって向き合い、その意味を理解して取り組むことを期待しています。そうして仕事への解像度が高まれば、「ここを改善できるのでは」「AIを活用できるのでは」などと、自ら考える力もついていくと思うからです。

AIによってどのような変化が起こるとお考えですか?

仕事の再配置が進み、社会全体のバランスがとれていくのではないかと考えています。

この30年で、世の中にある仕事はホワイトカラーに大きく偏っていきました。決して悪いことではありませんが、行き過ぎてしまったようにも思うのです。

AIを活用すれば、たとえば、これまで毎日パソコンの前に座ってデータに向き合っていた人が、町や人に向き合う仕事に時間を使えるようになります。従来「仕事」とされてきたものが仕事ではなくなり、人にしかできない暮らしや趣味、遊びが仕事になっていくかもしれません。

私たちは仕事の定義そのものを見直し、人対人のコミュニケーションを大切にするようになるでしょう。

創業者の想いを言語化し、組織全体で受け継ぐ

忠さんは、象徴的な創業者である大吉さん・登美さんから事業を受け継がれました。重荷に感じられたこともあったかと想像します。どのようなスタイルで経営をされているのでしょうか?

代替わりしてからは、概念やあり方をベースにした組織運営を行っています。

大吉さん・登美さんの時代の群言堂は、まさに二人の「人となり」でできあがっていました。その人柄に惹かれて入社された方もいらっしゃいましたし、私と会話していても、後ろに二人がいるかのようにお話しされることも多かったんですよね。

よく「個人か法人か」と語られますが、法人は人の集合体です。「こういう集団でありたい」「こういう人でありたい」という一人ひとりの願いが集まり、法人という一つの人格として現れる。私はその人格を形づくる一部分にすぎない。そう考えると、肩の力が抜けました。

「復古創新」や「文化51%経済49%」といった言葉の意味をしっかりと言語化する。それを基盤に、組織のあり方を再構築する。創業者個人の「人となり」に頼ることなく、法人としての人格を形成し、次世代につないでいきたいと考えています。

大吉さんと登美さんは現在どのような活動をされているのでしょうか?

二人はそれぞれが情熱を注ぐ分野で活動を続けており、その営みは群言堂の未来を支える土台となっています。

大吉さんは、地域づくりですね。会社経営よりも地域づくりが本人のライフワークであり、一番やりたかったことでもあります。「石見銀山大田ひと・まちづくり事業協同組合」の代表理事を務め、多様な働き方を推進し、地域の担い手を育てる活動に取り組んでいます。

登美さんは、群言堂グループの相談役です。女性を中心に支持をいただいているアパレルブランドにも、彼女の想いが色濃く受け継がれています。今もなお、この町で暮らしの実践者であり、発信者です。

創業者である大吉さんと登美さんは、次なる目標へとエネルギーを移し、後継者である私や共同経営者である姉に群言堂の経営を託してくれました。その想いやエネルギーを組織として確かに受け継いでいかなければならないと感じています。

暮らしそのものが、この町の価値であり続けるために

では最後に、大森町への想いを教えてください。

インターネットの普及によって、情報やモノの格差はなくなりました。どこに住んでいても同じ情報が得られ、欲しいものが届く。だからこそ、その場所に足を運ぶことでしか得られない「体験」が価値になります。

群言堂は、大森町に根を張ってものづくりをしてきたからこそ、整合性のあるブランドであり続け、信頼をいただいているのだと思っています。私たちが「不便の価値」を守ってきたことには、すごく大きな意味があるのです。

今後も私たち群言堂は、文化的にも経済的にも「続いていく」仕組みを、地域の皆さんと一緒につくっていきたいと考えています。

忠さんへ代替わりされ、これからの群言堂は「続いていく」仕組みをどのように形にしていくのでしょうか。

大森町だからこそできる「観光」に改めて向き合いたいと考えています。

2007年、石見銀山が世界遺産に登録され、400人の町に年間で70万人以上が訪れるというオーバーツーリズムが起きました。その後、10年を経て観光客は減少し、多くの事業者が経営の厳しさに直面。観光における地域課題が浮き彫りになったのです。

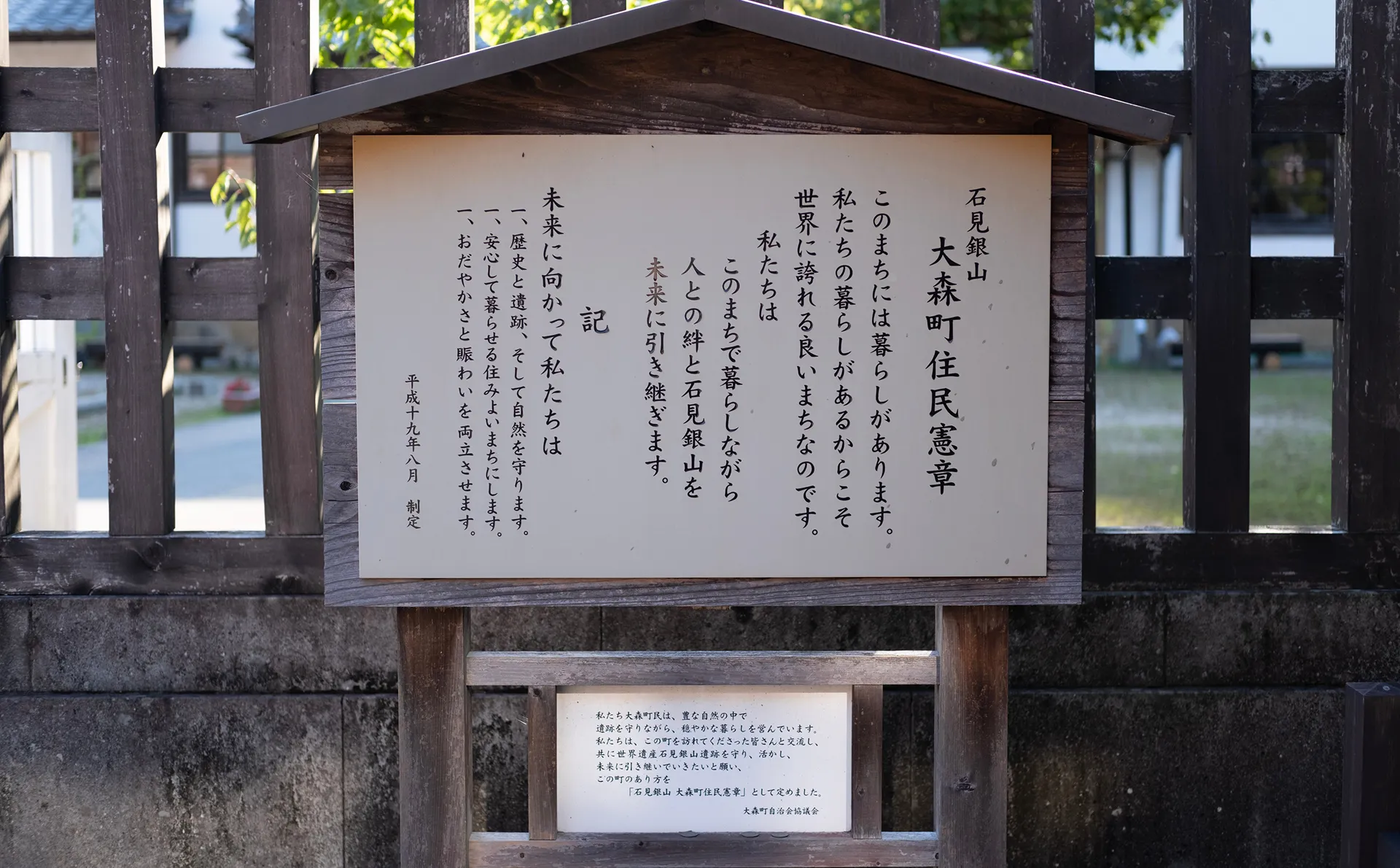

そんなときに出会ったのが、「観光とは、その国の光を観ること」という言葉。そして、世界遺産登録と同じ年に宣言された「大森町住民憲章」の一文、「このまちには暮らしがあります。私たちの暮らしがあるからこそ世界に誇れる良いまちなのです」。大森町では「暮らし」そのものが価値なのです。

観光とは、地域を見ていただき、その良さを持ち帰っていただくこと。「暮らし」を観光資源と捉えると、持続可能な地域をつくれるのではないだろうか。私たちは「根のある暮らし」を継承していくために「生活観光」を掲げ、事業として推進していこうと、石見銀山生活観光研究所を立ち上げました。

群言堂は、地域あってのブランドです。先人が積み上げてきたものを享受し、私たちの時代感にあわせて継ぎ足していく。そして、この美しい地域を次世代へ渡していく。その営みを続けるために、これからも覚悟をもって取り組んでいきます。