大森町の夏は、賑やかな蝉の合唱で一日がはじまります。太陽が昇るまでの静かでひんやりとした空気が流れている朝6時半、夏休み中の子どもたちが集まり、ラジオ体操が行われていました。その輪に、ひときわ背の高い男性の姿があります。

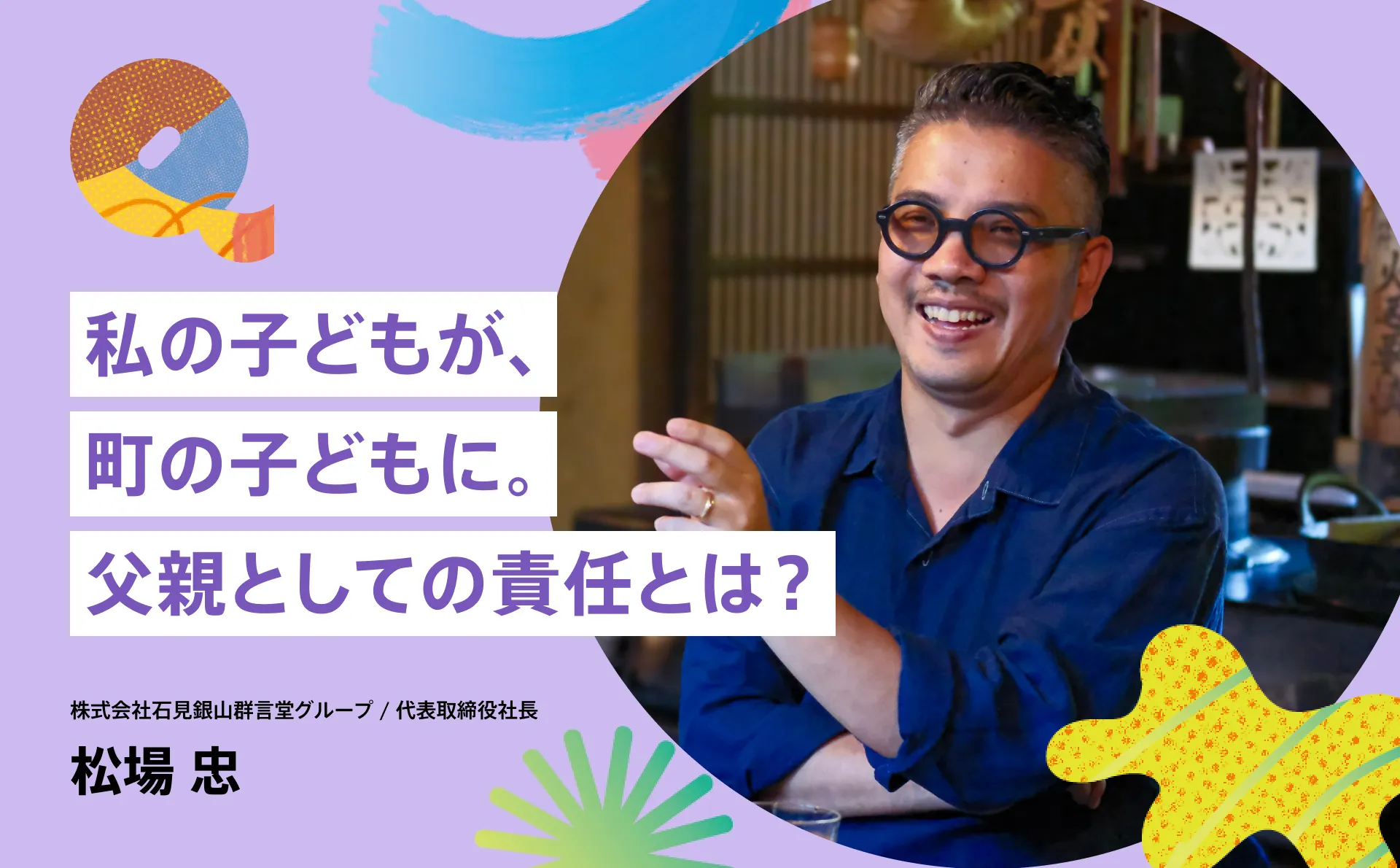

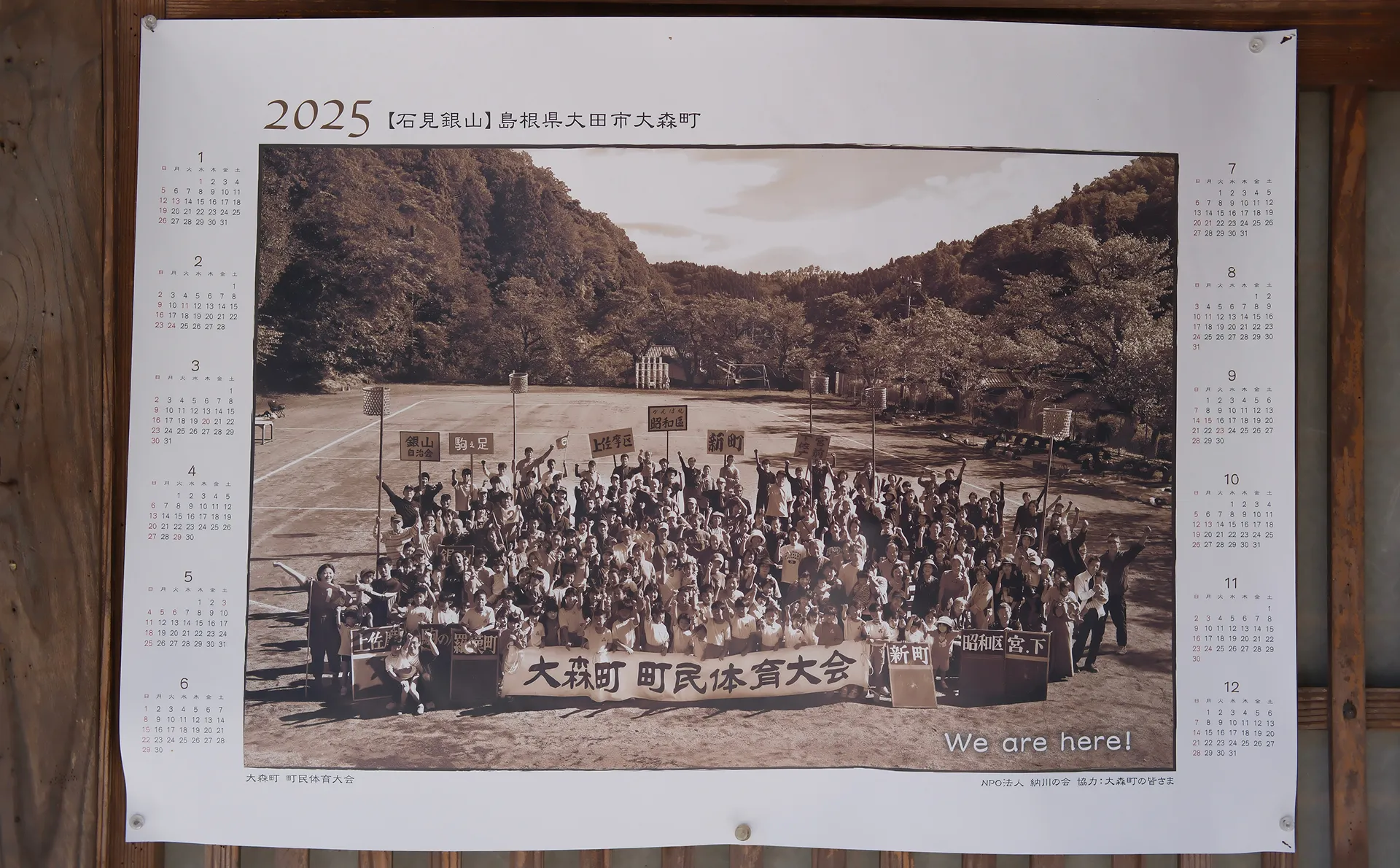

その人こそ、株式会社石見銀山群言堂グループ代表取締役社長の松場忠さん。5人のお子さんをもつ父親として、この朝も子どもたちと一緒に体を動かしていました。かつて園児が2名まで減り、存続が危ぶまれた保育園も、今では26名にまで増加。小さな町に再び子どもたちの声が響き渡っています。

歴史ある町並みが残る大森町では、今も連綿と人々の営みが続いているのです。そんな町のなかでも特別な場所だという「他郷阿部家」で、忠さんの生い立ちや未来を生きる子どもたちへの想いを伺いました。

1984年北海道札幌市生まれ。2007年に株式会社オプトへ入社し、ソウルドアウト創業に参画。営業領域の責任者として全国の中小・ベンチャー企業支援を拡大し、ソウルドアウトの東証マザーズおよび東証一部上場に貢献。その後、CROやマーケティングカンパニープレジデントを歴任し、2024年より専務取締役COOに就任。

現在は「ローカル×AIファースト」戦略のもと、全国拠点展開とデジタル活用を通じて地域企業の成長を後押しし、日本経済の持続的な活性化に取り組む。

目次

「根のある暮らし」を体感できる特別な場所

「他郷阿部家」は、どのような場所なのでしょうか?

江戸時代中期の1789年に建てられた石見銀山の地役人・阿部家の武家屋敷を改修した宿です。群言堂の創業者である松場登美さんはここで10年以上暮らしながら、「残したい日本の美しい暮らし」を詰めこみ、再生していきました。

阿部家では、宿泊者全員で朝晩の食卓を囲むのが特徴です。おくどさん(かまど)で炊いたごはんや、地元で採れた旬の食材を使った家庭料理を楽しみます。

夕食には登美さん、そして私もときどき同席します。ご縁があってここに集った人たちと同じ釜のごはんを食べる。初めて会う人同士でも自然と会話が生まれ、温かく賑やかな時間を過ごせます。

日常から少し離れ、「根のある暮らし」に触れることのできる、とても大切な場所です。

群言堂グループでは、古民家再生も事業の一つとして行われていますよね。

これまで16軒を再生してきました。私は主に中長期滞在向けの宿やサテライトオフィスの改修に携わっています。妻は町の子育て施設の改修に関わり、武家屋敷だった古民家が放課後自動クラブとして生まれ変わりました。空間づくりは楽しいですね。

そのなかでも他郷阿部家は、特別な場所です。

登美さんが実際に暮らしながら改修を重ねてきたからこそ、阿部家は今の阿部家の形になったのです。ほかで再現することは難しいでしょう。この唯一無二のあり方こそが、人々の心を打つ理由になっているのだと思います。

靴職人時代に知った「つくる喜びと苦しみ」

忠さんの幼少期から振り返っていきたいと思います。どのような性格で、どのような経験をされてきたのでしょうか?

佐賀県鹿島市で、三兄弟の末っ子として生まれました。人前に出ることに抵抗はないタイプで、サッカーチームのキャプテンやクラスの学級委員を務めることもありましたね。

高校は進学校に進みましたが、大学に行く理由が見つからず、勉強には身が入りませんでした。成績が学年で最下位近くにまで落ち込んだこともあるくらいです。

両親は心配していましたが、情熱を注げないことに4年もの時間やお金を費やすことがいかに無駄なのか、何度も説得しましたね。

制服で足元だけが自由だったことから、靴に興味をもつようになりました。どういうものが素敵だと言われるのか。自分で判断できる尺度をもちたいと考え、文化服装学院への進学を決意しました。

文化服装学院では真正面からものづくりに向き合い、「つくる喜び」と「つくる苦しみ」の両方を知ることができたと思います。ハードワークもありましたが、仕事をする体力や思考力が身につきました。

文化服装学院への進学が、ものづくりと深く関わるようになったきっかけなんですね。卒業後はどのようなお仕事をされていましたか?

靴職人として靴メーカーに就職しました。ですが、もともと古いものへの興味があり、親しくしていた骨董屋さんとの交流をきっかけに、会社を辞めて骨董屋の店番をするようになりました。

店頭では、学生時代の先輩、骨董屋のオーナーと一緒につくった靴や服を販売。ほかにも、アパレルブランドからオーダーを受けて、工場で製造した靴を納品する仕事もしていました。納品書や請求書の書き方も知らなかったため、その場で教えてもらうこともあって。周りの人に恵まれ、仕事の基礎を一つひとつ学んでいきました。

生活費を稼ぐため、朝5時から昼12時までは品川にある駐車場でアルバイトをして、そのあと夜10時頃までは骨董屋で仕事をする。この生活を2、3年続けていました。かなり忙しかったのですが、好きな仕事に熱中できてとても充実していましたね。

大森町の町としてのたたずまいに心を動かされる

妻の奈緒子さんとは、どのような出会いだったのでしょうか?

妻とは文化服装学院在学中に出会いました。付き合いはじめた頃から、ふるさとや家業である群言堂のことをよく話してくれていましたね。自分の地元の話をこれほど熱心にできるのか、と驚いたのを覚えています。

当時は新宿の小田急百貨店に群言堂のショップがありました。妻と初めて訪れた際、見たことのない生地や質の高い素材を使った服が並んでいて、説得力のあるものづくりをしているな、と感じましたね。

大森町を初めて訪れたとき、どのようなことを感じられたのでしょうか?

こんな世界があるのか、と発見したような感覚でした。

多くの町が過疎化や再開発によって姿を変えるなか、ここ大森町は、人々が暮らしを営む町としてあり続けている。そして、そんな町の物語を背景にした群言堂というブランドがある。その事実に心を動かされましたね。

結婚して2年ほどは骨董屋とアルバイト、靴づくりの仕事を続けていましたが、しばらくして東京の群言堂の店を手伝うようになりました。その後大森町に移住し、広報や新ブランドの立ち上げを経て、経営に携わるようになったという流れです。

移住して生活環境や仕事内容は変わりましたが、どこか東京時代にやっていたことと「つながっている」という感覚があります。状況や表現しているものは違っても、根底にある「なぜやるのか?」という気持ちに違和感がなく、本質は同じだと感じています。

ここでしか見られない風景とここだからこそ出会える人

大森町に移住されて10年以上が経ちました。一日のなかで好きな時間を教えてください。

帰り道の夕焼けや、夜空に広がる星。昼間は、古い街並みに映える石州瓦の赤と、深い森の緑、そして空が織りなす景色がとても美しいですね。

この30年、日本社会はどこにいっても同じような地域開発、都市開発を数多く行ってきました。そんななかで大森町にはここでしか見られない特別な風景が今も残っている。だからこそ、日々喜びを感じています。

大森町で暮らすなかで、忠さんはどのようにして新しい情報に触れ、自身の感性をアップデートされているのでしょうか?

他郷阿部家や群言堂本店、それにこの町に様々な取り組みがあるおかげで、多くの人がこの町を訪れてくれます。その出会いはSNSを通して、その後も緩やかにつながっています。彼らの活動や考え方に触れることで、今の私の仕事や子どもたちとの会話、そしてこの町との関わりにも、新たな視点がもたらされていると感じますね。

旅人を受け入れることは、究極の地域戦略かもしれません。外から来た人が、新しい情報や価値観をもたらしてくれることで、私たちにとって当たり前だったものが、実は町の魅力だと気づかされます。

こうした交流を通じて、私たちは、自分たちの地域の価値と、外の世界の価値観、両方を知ることができる。人としても地域としても成長につながります。

5人の子の父として描く未来の社会

大森町に対する想いや価値観に変化はありましたか?

移住当初、Iターンで来た私は、地域との直接的な関わりはそんなに多くありませんでした。ですが、子どもが「町の子ども」として多くの方にかわいがられ、すくすくと育っていく姿を見て、このような地域をこれからも続けていきたいと思うようになりましたね。

「よそもの」だった私が、町に住む責任のある大人の一員として、町の子どもたちの未来を考えるようになったんです。この町が観光で収益を上げ、美しい景観を保ち、地域を自立的に経営できる仕組みをつくりたい。構造を変えるには行政とも連携していく必要がある。そう考えるようにもなりました。

妻も同じ考えです。子どもが生まれた当時、たった二人しか園児がいなかった保育園をみて、「もっと良い子育て環境になればいいのに」という夫婦の会話から、独学で保育士の勉強をはじめ、今では社会福祉の分野で働いています。

5人のお子さんの子育てを通して町のことが自分ごと化し、大森町の未来を考えるようになったんですね。では最後に、未来を生きる子どもたちへの想いを教えてください。

これからAIがさらに発展していくと、人口減少とAIという、二つの大きな課題に直面することになります。人口が減っていく社会は不安定になりがちです。そこにAIという飛び道具が登場し、仕事に対する考え方は大きく変わっていくでしょう。

今、その変化の分岐点に立っています。

この変化に柔軟に対応し、環境を整えておくことができれば、10年後、20年後の子どもたちが生きる社会では、それぞれの「偏り」が偏りのまま活かせる社会になるはずです。

この町で育つ子どもたちが、自分の人生を、自分の手で選び取り、自分の足で歩いていけるように。私たちが今、その土台をつくっておきたいと思います。

北川 共史 TOMOFUMI KITAGAWA

編集後記

「後編ではプライベートな忠さんのお話を聞きたくて…」と取材をお願いしたところ、とても悩まれていた忠さん。住まいと職場の距離は徒歩3分で、この町では、暮らしと仕事の境目があいまいだといいます。だからこそ、町を主語に生きる。そんな忠さんの生き方に感銘を受けました。自分の暮らしと仕事をどうつなげていくのか。未来の世代のためにどう「今」を積み重ねていくのか。私自身その問いに向き合っていきたいと感じています。